Die Preisträger:innen des Preises der Leipziger Buchmesse 2025

506 Werke wurden für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung eingereicht.

Drei Autor:innen wurden mit dem Preis geehrt: Kristine Bilkau, Irina Rastorgueva und Thomas Weiler. Entdecken Sie die meisterhaften Werke und ihre Macher:innen. Viel Freude beim Lesen!

BELLETRISTIK

Kristine Bilkau: „Halbinsel“ (Luchterhand)

Über das Buch

Annett, Ende vierzig, lebt seit vielen Jahren auf einer Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Ihre Tochter Linn, Mitte zwanzig, ist nach dem Abitur voller Energie in die Welt gezogen, hat sich in schwedischen und rumänischen Wäldern als Umweltvolontärin engagiert, arbeitet für ein Aufforstungsprojekt. Für Annett ist ihre Tochter die Verkörperung von Hoffnung, Sinn und Zukunft. Doch auf einer Tagung kippt Linn um, Kreislaufzusammenbruch, Erschöpfung. Annett holt sie für eine Woche zu sich nach Hause. Aus einer werden zwei, dann drei Wochen, dann Monate. Zerrieben zwischen Leistungsdruck und Sinnsuche, scheint Linn mit Mitte Zwanzig an einem Nullpunkt. Annett fühlt sich hilflos angesichts der Antriebslosigkeit ihrer Tochter. Mit der Zeit brechen Konflikte auf, zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen zwei Generationen. Die eine muss die Lebenswirklichkeit der anderen neu verstehen lernen.

Zur Begründung der Jury

Eine melancholisch entleerte Landschaft lernt man in Kristine Bilkaus Roman kennen, oben im Norden, wo es Watt gibt und viel Himmel. Hier lebt eine Frau, die ihre Tochter nicht mehr versteht, und eine Tochter, die unter der Welt und deren Zurichtung leidet. Die Konzerne, der Kapitalismus, das Klima. Kristine Bilkau schreibt hier mit feinem Einfühlungsvermögen über eine vielfache Entfremdung, über Einsamkeit des Alterns und die Hoffnung auf Versöhnung.

Über die Autorin

Kristine Bilkau, 1974 geboren, studierte Geschichte und Amerikanistik in Hamburg und New Orleans. Bereits ihr Romandebüt Die Glücklichen (Luchterhand, 2015) wurde mit dem Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Mit ihrem Roman Nebenan (Luchterhand, 2022) stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Kristine Bilkau lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

Leseprobe (PDF, 27 kB)

Laudatio von Cornelia Geißler

„Du warst bei meiner Geburt so alt wie ich jetzt“, sagt Linn zu ihrer Mutter, als wäre das für sie eine neue Erkenntnis.

Man könnte „Halbinsel“ von Kristine Bilkau ein Mutter-Tochter-Buch nennen, stehen doch Annett, zur Handlungszeit Ende vierzig, und Linn, Mitte zwanzig, im Zentrum. Das Kind, längst auf eigenen Pfaden unterwegs, kehrt in einer gesundheitlichen Krise zur Mutter zurück und bleibt bei ihr – als die sich gerade auf das ungebundene Leben eingestellt hatte.

Wer sind wir im Bezug zu anderen Menschen, wo ist der Platz, an den man gehört?

Kristine Bilkau zeigt, wie Elternliebe sich verändert, von innigster Nähe zum Abstand voll Vertrauen, zeigt auch, wie eine Mutter wieder Frau sein will. Sie ordnet die Rollen neu in dieser Familie, die seit zwei Jahrzehnten nur aus zwei Menschen besteht. Linns Vater, früh verstorben, ist anwesend geblieben als Leerstelle zwischen, nein: neben Mutter und Tochter.

Nicht mehr da, aber aus der Gefühlswelt nie verschwunden.

Der Roman „Halbinsel“ gibt seinen Leserinnen und Lesern wiederholt Angebote zur Identifikation, entzieht sie wieder, ermöglicht sie erneut. Die Figuren tragen Eigenheiten mit sich, die zur Auseinandersetzung zwingen.

Neben Kristine Bilkaus Sprache – ihrem Ton, der vom sachlich Beschreibenden ins Legendenhafte springen kann; der meeresrauschenden atmosphärischen Verortung an der Küste – sind uns vor allem die Widerhaken aufgefallen, die in diesem nur scheinbar geradlinig erzählten Roman stecken. Wie reich er ist.

Die angerissenen Lebensmodelle für Mutter und Tochter sind vielfältig, spielerisch wird dem Trott getrotzt, und doch setzt die Verantwortung für die Nächsten und in einer Gemeinschaft der Freiheit Grenzen.

Mehrschichtig webt Kristine Bilkau das komplexe Thema Klimawandel in den Roman, die flache norddeutsche Landschaft trägt womöglich ihr Verschwinden schon in sich. Die Tochter, der Generation der einst Schul-Streikenden zugehörig, hatte sich ihr Arbeitsgebiet im Klimaschutz gesucht. Doch der Job ließ sie zweifelhafte Deals entdecken – Greenwashing.

Was zur kämpferischen These geraten könnte, übersetzt die Autorin in lebhafte Gespräche zwischen ihren Hauptfiguren. Sie führt schließlich zur banalen Frage, wo die Brötchen für den nächsten Tag herkommen. Und lässt offen, ob der jungen Frau der Mut noch einmal für die Zukunft reicht.

Kristine Bilkau lenkt ihre Figuren in einem kurzen Zeitabschnitt durch einen kleinen Rahmen, eben eine „Halbinsel“; sie hebt sie gedanklich aber weit darüber hinaus. Mit großer Sensibilität gelingt ihr ein Gesellschaftsbild. Ihr Roman beunruhigt mit seinen leisen und lauten Fragen an unsere Gegenwart.

Wir gratulieren sehr herzlich zum Preis der Leipziger Buchmesse!

SACHBUCH / ESSAYISTIK

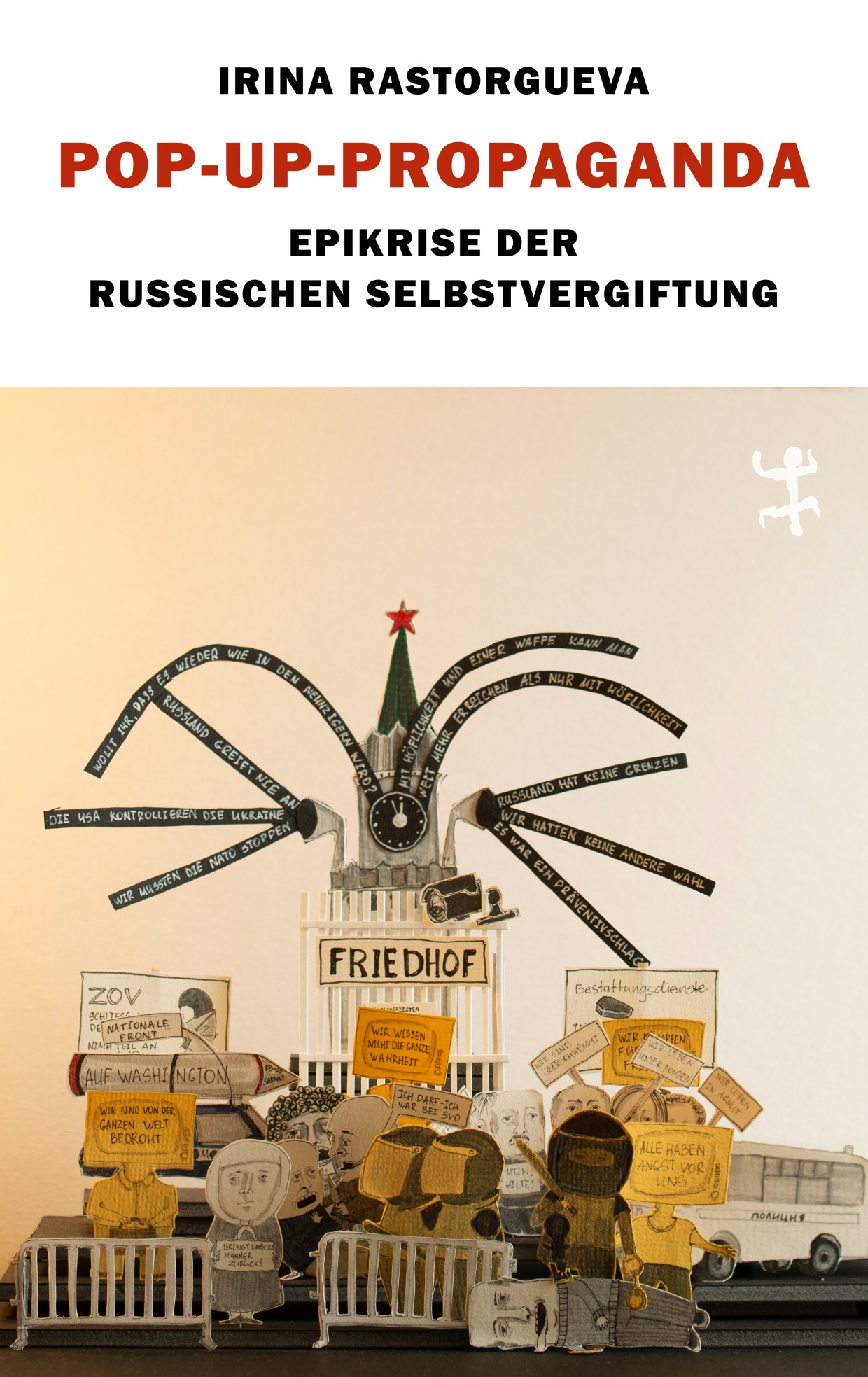

Irina Rastorgueva: „Pop-up-Propaganda. Epikrise der russischen Selbstvergiftung“ (Matthes & Seitz Berlin)

Über das Buch

In Russland führt das Verbot kritischer Medien und die Gleichschaltung der staatsnahen Sender zu einer fast karikaturhaften Darstellung von „traditionellen Werten“ und der „Militärischen Spezialoperation“. Hinzu kommt die weltweite Destabilisierung demokratischer Gesellschaften durch gezielte Propagandakampagnen. Ein orchestrierter Wahnsinn breitet sich aus, erkennbar auch in überstrapazierten Euphemismen, Hassreden und einem ausgeklügelten Strafsystem. Dieser Irrsinn ist tief in der Geschichte verwurzelt und setzt die paranoide Feindsuche, willkürliche Verhaftungen, Folter und Gulags der Sowjetzeit fort – jetzt in neuer, gewalttätiger Aufmachung. Die russische Kulturjournalistin Irina Rastorgueva analysiert in ihrem scharfsichtigen Werk anhand eigener Erfahrungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Studien die russische Selbstvergiftung und Sprache der Verschwörungsnarrative des Kremls.

Zur Begründung der Jury

Wahnsinn nach Plan, bis einem die Wirklichkeit vor den Augen zerbröselt: Irina Rastorgueva führt in „Pop-Up Propaganda: Epikrise der russischen Selbstvergiftung“ mit unerbittlicher Anschaulichkeit vor, wie Putins Propaganda-Maschinerie funktioniert; wie Lügen, Aggressionen und Widersprüche die Russische Realität destabilisieren und durch ein nahezu undurchdringliches Spiegelkabinett ersetzen. Aber: Rastorguevas Buch bietet auch einen Werkzeugkasten für den Widerstand an, ein Kapitel in Comicform gibt gar sehr konkrete Ratschläge für die Teilnahme an Demonstrationen. Ein Buch, so drängend und klar, wie es einst Victor Klemperers LTI war.

Über die Autorin

Irina Rastorgueva, 1983 in Juschno-Sachalinsk geboren, ist Autorin, Grafikerin und Übersetzerin. Sie studierte Philologie an der Staatlichen Universität Sachalin und arbeitete als Kulturjournalistin und Dozentin für Journalistik. 2011 gründete sie das Kulturmagazin ProSakhalin. Von 2011 bis 2017 war sie Dramaturgin am Tschechow-Theater Sachalin. Gemeinsam mit Thomas Martin gibt sie die Werke von Georgi Demidow im Verlag Galiani heraus.

Leseprobe (PDF, 70 kB)

Laudatio von Kais Harrabi

Irina Rastorgueva führt uns in „Pop-Up Propaganda: Epikrise der Russischen Selbstvergiftung“ auf beeindruckende und unnachgiebige Art und Weise vor – nein… sie lässt uns regelrecht körperlich spüren, wie Propaganda in Putins Russland funktioniert. Wie sie die Sprache destabilisiert, bis sie zerfällt, mal mit roher Gewalt, mit machistischen Witzen, ein toxischer Cocktail aus dreisten Lügen, Beschimpfungen, Halbwahrheiten, Angst und Schrecken… alles mit dem Ziel, die objektive politische Realität zu zerstören. Als „Flood the Zone with Shit“ hat das ein US-Propagandist einmal bezeichnet.

„Pop-Up-Propaganda“ demonstriert sehr deutlich, wie gut diese Taktik funktioniert. Irina Rastorgueva zeigt uns hier, mit welcher Vehemenz die Propaganda auf einen einprasselt, aus allen Kanälen, Fernsehen, Internet, Nachbarn… Mal widersprechen sich die Aussagen bloß, manchmal sind sie zum Achselzucken banal, dann wieder von einer abstoßenden Aggressivität, oder mit einer Wahrheit irgendwo versteckt oder dann doch wieder so offensichtlich gelogen, dass man es gar nicht glauben mag. „Während man eine Geschichte analysiert, tauchen ein Dutzend weitere auf“, heißt es im Buch… Die einzige Option scheint Kapitulation vor der schieren Masse.

Und diese russische Realität wuchert mittlerweile auch aus dem Land heraus: Hier nach Deutschland, wo Menschen das Märchen von der Selbstverteidigung Russlands gegen die angeblich so aggressive NATO glauben und damit den Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Besetzung ukrainischen Staatsgebiets rechtfertigen wollen…

Oder nach Österreich, wo vergangene Woche erst 15 Männer und Frauen festgenommen wurden, die mutmaßlich über Dating Apps, schwule Männer in eine Falle gelockt haben, um sie auszurauben, zu demütigen und schwer zu misshandeln. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie genau solche Meldungen vor 10-12 Jahren aus Russland kamen. Dieses Buch beschreibt längst nicht nur die russische Gegenwart, sondern auch ganz direkt, was auf dem Weg nach Westeuropa ist.

Es ist der Hoffnungsschimmer, der sich in diesem Buch versteckt, der mich und meine Jurykolleg*innen von diesem Buch überzeugt hat. Man kann diesen Silberstreif zum Bespiel erkennen, wenn man so seitlich auf das Buch schaut: in der Mitte ist anderes Papier. Wenn man die Seiten aufschlägt findet man dort einen Comic: ein „Ratgeber für das Überleben“, der zeigt, auf welch vielfältige Arten im heutigen Russland Widerstand geleistet wird und wie dabei man sich und andere vor Repressalien schützt.

Und es ist der Blick nach vorne, den sich Irina Rastorgueva traut: Sich ein Ende des Putinismus vorzustellen, eine Vision für eine mögliche Zukunft zu formulieren. Das ist unter der ohnmächtig-machenden Last der Propaganda eine fast schon radikale Geste, wie realistisch sie ist… werden wir sehen. Aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass Menschen mit einer gemeinsamen Vision auch scheinbar übermächtige Regime abschütteln können. „Pop-Up Propaganda“ von Irina Rastorgueva ist in diesem Sinne auch ein gefährliches Buch, mit einer messerscharfen Analyse zum Zerschneiden der Schleier und einer möglichen Vision für ein danach – gegen die Propaganda, für die Freiheit der Worte und der Gedanken.

Herzlichen Glückwunsch, Irina Rastorgueva.

ÜBERSETZUNG

Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler

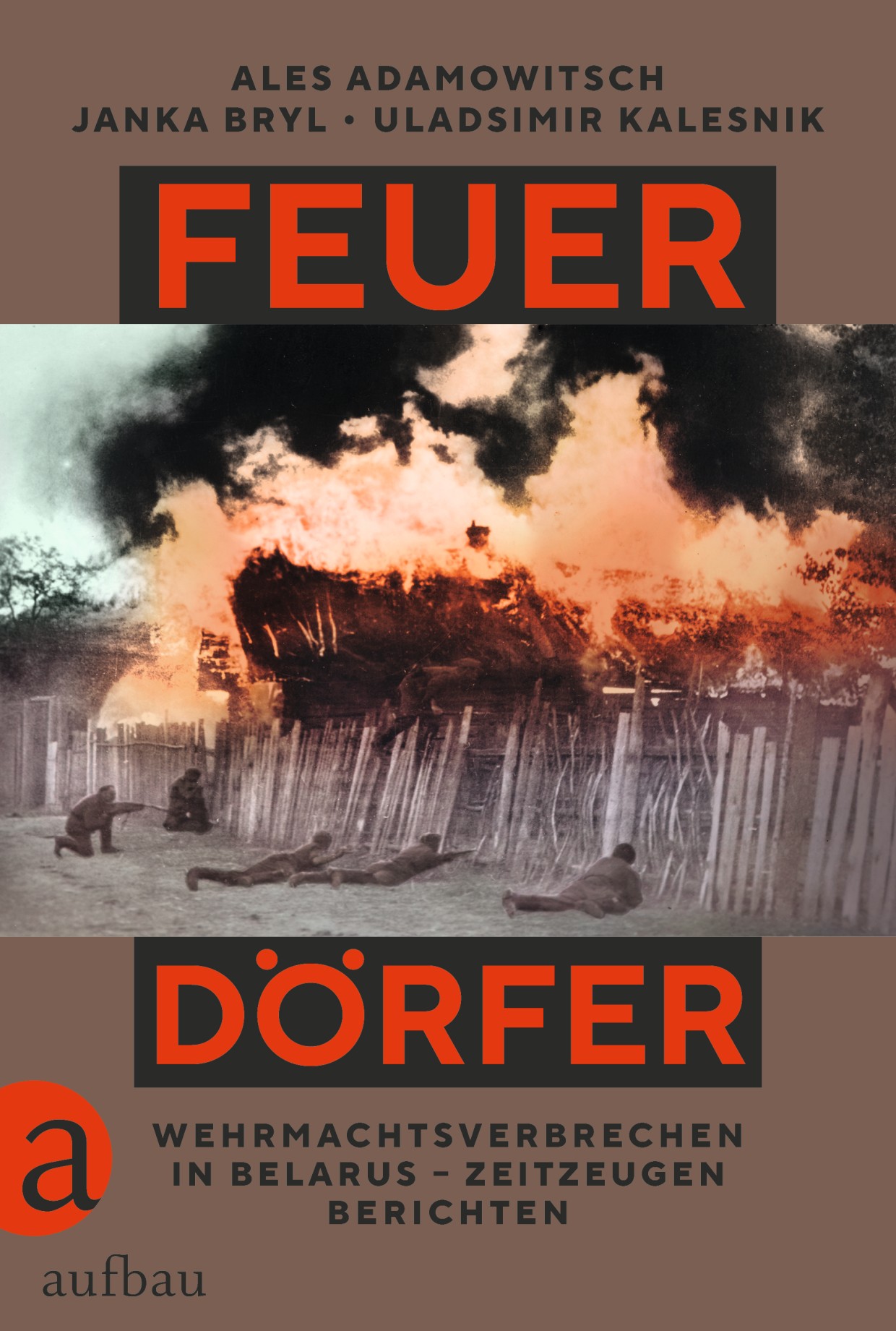

Ales Adamowitsch, Janka Bryl, Uladsimir Kalesnik:

„Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus - Zeitzeugen berichten“(Aufbau)

Über das Buch

In diesem bewegenden Werk kommen die Überlebenden der NS-Wehrmachtsverbrechen in Belarus zu Wort. Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik haben die Überlebenden der Massaker 1970-1973 in den belarussischen „Feuerdörfern“ aufgespürt und ihre Erlebnisse auf Tonband aufgenommen. Die verstörenden Erinnerungen wurden sorgsam transkribiert, zu einer vielstimmigen Erzählung verwoben und von den Autor:innen kontextualisiert. Das Buch ist keine bloße Chronik. Es hält das menschliche Leid fest, während es gleichzeitig das Schweigen bricht und einen Blick auf eine mögliche Zukunft eröffnet. Vor dem Hintergrund heutiger Kriege und antidemokratischer Tendenzen ist das Werk erschreckend aktuell und beleuchtet einen blinden Fleck der deutschen Geschichte. Die präzise Übersetzung von Thomas Weiler ins Deutsche ist ein berührendes Beispiel der Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Zur Begründung der Jury

Vor über fünfzig Jahren haben Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik Menschen in der belarussischen Provinz aufgesucht, die die Verbrechen der Wehrmacht überlebt haben. Das „Feuerdörfer“-Buch dokumentiert hunderte Aussagen, die in ihrer Grausamkeit kaum zu ertragen sind. „Die einen verbrannten sie, die anderen brachten sie so um, alle haben sie niedergemacht, das ganze Dorf.“ Thomas Weiler hat sich mit der Erstübersetzung dieses von dörflichen Mundarten geprägten Schlüsseltexts dem abgrundtief Bösen ausgeliefert. Im Sinn der Oral History bleibt er nah am gesprochenen Wort, bei den Menschen und ihrem Leid. Indem er das fassungslose Ringen um Worte mit übersetzt, führt er das Monströse des Erlebten vor Augen. Ebenso sorgfältig wie einfühlsam setzt Thomas Weiler Menschen ein Denkmal, die im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen sind.

Über den Übersetzer

Thomas Weiler, 1978 im Schwarzwald geboren, absolvierte ein Diplom-Übersetzerstudium in Leipzig, Berlin und St. Petersburg. Seit 2007 ist er als freier Übersetzer aus dem Polnischen, Russischen und Belarusischen tätig. Thomas Weiler übersetzt Belletristik, Lyrik und Kinderbücher. Er erhielt u. a. den Deutschen Jugendliteraturpreis, den Karl-Dedecius-Preis, den Paul-Celan-Preis und die August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik der Übersetzung.

Leseprobe (PDF, 107 kB)

Laudatio von Thomas Hummitzsch

Übersetzen bedeutet immer auch, sich in Figuren einzufühlen, um ihnen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das gilt umso mehr, wenn es sich um reale Personen handelt, die zu uns sprechen.

In FEUERDÖRFER kommen Menschen zu Wort, die das Wüten der Wehrmacht in Belarus überlebt haben. Anfang der 1970er Jahre haben Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik hunderte Erinnerungen aufgezeichnet, die vom abgrundtief Bösen handeln. Die verschriftlichten Augenzeugenberichte haben sie zu einer vielstimmigen Collage montiert.

Direkt und unverfremdet erinnern sich hier einfache Menschen vom Land daran, wie sie den Vernichtungsfeldzug der deutschen Nationalsozialisten im Osten erlebt und überlebt haben. Etwa eine Bäuerin:

Zitat

„Ich liege da und lausche, und sie werden da mit Maschinengewehren, ta-ta-ta-ta, zusammengeschossen, zusammengeschossen mit Maschinengewehren, nachdem man sie ins Haus gebracht hat … Später seh ich die Häuser brennen und das ganze Dorf erleuchten.“

Zitatende

In immer wieder neuen Varianten berichten Menschen dreißig Jahre nach den Ereignissen, welch Leid die Politik der verbrannten Erde über sie gebracht hat. Dieses „Feuergedächtnis“ macht Thomas Weiler in seiner greifbaren Übertragung das erste Mal überhaupt einer deutschen Leserschaft zugänglich. In einer Zeit, in der rechtsextreme Ideologien in die Mitte der Gesellschaft drängen, veranschaulicht dieses Buch eindrucksvoll das unvorstellbare Grauen, in das Faschismus und Menschenhass führen.

Der 1978 im Schwarzwald geborene Übersetzer Thomas Weiler bringt seit Jahren Schlüsseltexte aus dem Belarussischen, Russischen und Polnischen ins Deutsche. Mit dem FEUERDÖRFER-Buch legt er eine ebenso erschütternde wie präzise Übertragung vor, deren Lektüre man anders verlässt als man sie betreten hat.

In einem Text zur Übersetzung räumt Thomas Weiler ein, dass sie auch ihn an seine Grenzen gebracht hat. Über Monate und Jahre die Schilderungen derart brutaler Verbrechen zu übersetzen, ohne den Verstand zu verlieren, ist für sich schon eine Leistung.

Thomas Weiler hat sich ganz den Zeugnissen der Überlebenden verpflichtet. Im Sinn der Oral History bleibt er nah am gesprochenen Wort – und damit auch bei den Menschen und ihrem Leid. Er folgt ihren Erinnerungen und Denkbewegungen auch dann, wenn sie lückenhaft und schwer nachvollziehbar sind.

Thomas Weiler rückt nichts zurecht, sondern übersetzt entschlossen leicht an der Norm vorbei. Das Böse präsentiert sich dabei auch sprachlich in all seiner Banalität.

Und er gibt der Fassungslosigkeit Raum, wenn die monströse Vergangenheit die Sprache verschlägt. Er lässt Menschen stottern und innehalten, wenn sie um Worte für das Unsagbare ringen. So dringt bei allem zeitlichen Abstand auch immer der unbändige Schmerz durch diese beklemmenden Berichte.

Mit seiner ebenso sorgfältigen wie einfühlsamen Übersetzung holt Thomas Weiler das Leid der Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen sind, aus dem Vergessen.

Wir gratulieren herzlich zum Preis der Leipziger Buchmesse.